「歯ぎしり用マウスピースの値段|市販品と歯医者の違いも解説」

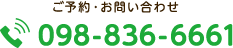

歯ぎしり症状のある方の多くは、就寝時など無意識下でおこなっています。家族などに指摘されても知らず知らずのうちに歯ぎしりをしてしまっているので、自分だけでは対処しようがありません。

そんなときに歯医者でご提案するのが「歯ぎしり用マウスピース」。マウスピースは歯ぎしりによる歯や顎の負担を減らしてくれて、過剰な咬合力から守ってくれるんですよ。

今回はマウスピースの気になる値段について、市販品と比較しながら違いを解説していきます。

歯ぎしり用マウスピースの値段

歯医者で作成した場合は約3,000~6,000円

歯ぎしりの症状でマウスピースを作成した場合は、基本的に健康保険が適用されます。例えば3割負担の方で計算すると約3,000円〜6,000円程度です。

この金額はあくまでマウスピース作成費用なので、上記の値段と合わせて初診料や再診料、検査料などが別途掛かってきます。

しかし、マウスピースを作成する理由によっては自費診療となる場合があります。要は治療であると認められないケースです。

例えばスポーツ用にマウスピースを作りたい方などが挙げられますが、マウスピースを自費で作成する場合は約10,000円~20,000円程度に設定している歯医者さんが多いです。

市販品のマウスピースの場合は約800円~3,000円

市販品でマウスピースを購入した場合は1,000円以下で購入できるものから、数千円程度掛かってくるものまで、実に幅広い値段設定です。

歯医者で作成するよりもリーズナブルなマウスピースもあるようですが、概ね歯医者さんで作成したマウスピースと市販品のお値段は、さほど変わらない印象です。

市販品と歯医者で作成したマウスピースの違い

では、市販品と歯医者でマウスピースを作った場合の違いとは何が挙げられるでしょうか。メリットとデメリットを比較しながら見ていきましょう。

市販品のメリット・デメリット

■メリット

通院などの必要がなく、思い立ったときにすぐに購入できる手軽な点が大きなメリットと言えます。

■デメリット

歯医者で作成するマウスピースと比べると、精度が劣ってしまい効果が出ずらいリスクがあります。

市販品は自分自身で歯型に沿うようにマウスピースをフィットさせる必要があります。

その作業が煩わしく感じたりうまくフィットさせたりすることができず、効果がほとんど感じられない方や痛みが出てしまう方もいらっしゃいます。

歯医者で作成した場合のメリット・デメリット

■メリット

歯型をもとにしてマウスピースを作成するので、その方の歯並び・症状などに適したオーダーメイドである点が最大のメリットです。

■デメリット

歯医者でマウスピースを作成するには最低でも2回程度の通院が必要です。時間が取れない方や「すぐにマウスピースが欲しい!」という方には作成期間が数週間掛かってしまう点はデメリットと言えます。

お顔のエラ張りは「歯ぎしり」が原因の1つ|マウスピースで顔痩せができる理由

こんにちは。歯科医師の小場です😀

お顔のエラ張りなどが気になり「顔が大きくコンプレックスだ」と言われる方もいるでしょう。

お顔の大きさやフェイスラインは、骨格による遺伝の問題もありますが、お顔のエラ張りは骨格以外の問題もあるのをご存じでしたか?

そのキーワードは「咬筋(こうきん)」です。

今回は咬筋とエラ張りの関係、そしてマウスピースが顔痩せにつながる理由をお話しいたします。

歯ぎしりでエラが張る原因

エラが張る理由の1つは咬筋(こうきん)

そもそも「咬筋」とは頬骨からフェイスラインに存在している筋肉のことで、食事や会話、あくびなど顎を動かすときに使う筋肉の1種です。

咬筋が発達することでエラが張ってくるのですが、普通に日常生活を送る中で咬筋が過剰に発達することはありません。

実はほとんどの方が、知らず知らずのうちに咬筋を発達させる「とある行為」をしているのです。

ある行為をし過ぎることでエラが張りやすくなる

ある行為とは「歯を強く噛みしめたり歯ぎしりをしたり、食いしばったりする行為」のこと。これらの行為が増えてくると、お顔の咬筋が発達し過ぎて、エラ張りの原因になります。

例えば、言いたいことを言えずにガマンしているときや強いストレスを感じたとき、また集中して作業しているときなどに、グッと奥歯を噛みしめている方は多いのではないでしょうか。

上記で挙げたように、ある程度自覚ができる食いしばり行為もあるのですが、気を付けるべきは「無意識下の食いしばりや噛みしめ」です。

無意識下で歯ぎしりをしてしまうタイミングとは「就寝時」。歯ぎしりは決して珍しいものではなく、成人の方では約10%が睡眠中に歯ぎしりをしているといったデータもあるんですよ。

また就寝時に起こる歯ぎしりや食いしばりの圧力はおおよそ60キロ〜80キロ相当の負荷が顎や歯に掛かるといわれています。

歯ぎしりを治すと顔痩せができる理由

このように歯ぎしりとは、歯に負担を掛けるばかりか顔の筋肉のつき方にも影響を与えてしまう行為なのです。

当然の話です、寝ている間の食いしばりを制御することはできませんね。

そこで歯ぎしりが原因でエラが張っている方は、就寝時(場合によっては日中も)マウスピースを装着し、咬筋の負担を減らすことでスッキリとしたフェイスラインに近づけるのです。

これがマウスピースで顔痩せする理由なのです!

マウスピースには歯ぎしりなどによって歯が擦り減ることを防ぐのはもちろん、顎の骨を過剰な力から守る効果が期待できます。

もちろん当院でもマウスピース作成は行えますので、お気軽にご相談くださいね!😀

タバコや飲酒・歯並びは舌癌の原因になる?リスクファクターを解説

こんにちは。歯科医師の小場です😀

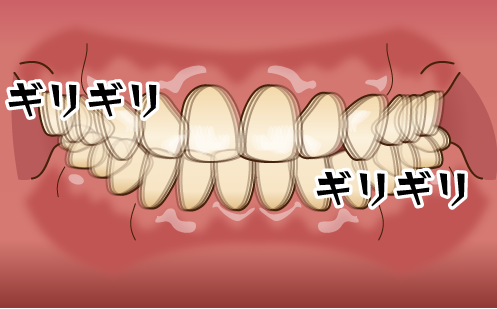

お口の中にできるがんを総称して「口腔がん」と呼びますが、お口の中にできるがんの中で最も多く見られるがんが舌にできる「舌癌」で、患者数の50~60%を占めます。

以前に書いたブログ「ただの口内炎だと侮ってはいけない理由」でも触れましたが、お口のがん発生頻度は全体がんの中で1〜3%程度と低めです。しかし年間約6000人が口腔がんにかかり、その中で約3000人が生命を失っています。

一生自分の歯で噛みしめる喜びを保ち続けるために、今回はそもそも舌癌とは何が原因となり引き起こされるのか解説いたします。

舌癌の原因|リスク因子はタバコと飲酒

舌がんの原因が何であるかということは、実のところまだ明らかにはなっていませんが、舌癌のリスクファクター因子は存在します。それは「タバコを吸われている方(喫煙者)」と「飲酒をされる方」です。

なぜ飲酒とタバコが舌癌のリスクを高めるのでしょうか。見解としてはアルコールやタバコに含まれている化学物質の刺激を慢性的に受け続けている可能性がまず1つ。

2つ目は、舌癌になる方は女性よりも男性に多い傾向がありますので、性差が生じる要因の中で飲酒や喫煙の習慣があるのでは?との仮説があるからです。

ただし、一般的ながんの発症年齢のピークが50代~60代となっているのに対して、舌癌は飲酒や喫煙の習慣が長期間に及んでいない20代の若年層の方でも発症する(50歳未満での発症が約4分の1)という特徴も持っています。

今後の新たなるエビデンスが期待されるところでしょう。

舌癌の原因に歯並びの悪さは関与しているのか

舌癌を誘発する要因としてはほかにも「歯並び」が挙げられます。例えば「歯が内側へと傾いている」などといった歯並びの位置よっては、歯が常に舌にあたる方もいらっしゃいます。このような機械的な刺激を慢性的に受け続けることが、舌癌を誘発する原因とも考えられます。

同様のケースでは「合ってない入れ歯」や「虫歯」も舌への刺激となりますので、歯並びが悪い方と同じく、これらの場合においてもリスクファクターと言えるでしょう。

熱いものは舌癌の原因になるのか

熱い食べ物や辛い食べ物など、舌やお口の粘膜を刺激する食べ物も、舌癌の発生に関与しているようです。

これらの飲食物を摂取する習慣のある方は、お口の粘膜細胞が慢性的に傷ついて細胞の遺伝子ががん化しやすいと考えられていますので、このような飲食物や熱い食べ物は避けられた方が賢明でしょう。

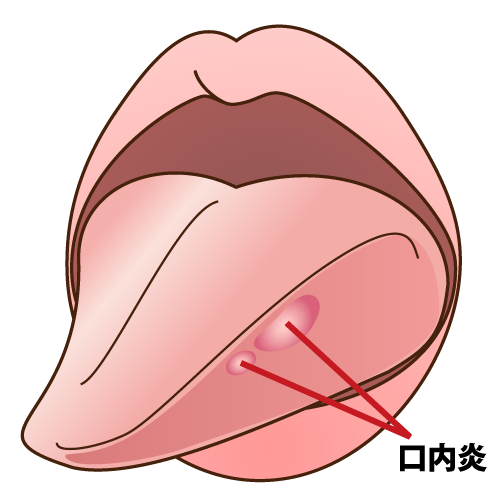

舌・歯肉・粘膜にできた口内炎|その原因とは

こんにちは。ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀

舌や歯肉、粘膜に口内炎ができてしまうと、食事の際やお話しされる際に、どうしても下の歯に触れてしまい、日常生活を送る上で結構なストレスの原因となります。

舌の裏に慢性的な刺激を口内炎に対して与え続けることになるので、いったん舌の裏に白いできものができてしまうと、なかなか治らないことが多いです。

このようなしぶとい口内炎に関しては、歯科医院で治療をした方がスッキリ治ってしまうことが多いのですが、お忙しい方はなかなか歯科医院へ通うのも難しい方もおられるでしょう。

今回は自宅でのケアも含めて、舌や歯肉、粘膜にできた口内炎に対してどう対処していくのか、またケースによっては違う病気も隠されていることもありますので、詳しく見てきましょう。

舌・歯肉・粘膜にできた口内炎は4つの原因がある

口内炎がよくできやすい方は、すくなからず存在します。「そもそも、なぜ口内炎ができてしまうのか?」といった理由について知ることでリスク要因を回避し、口内炎ができにくい生活習慣・口内状態を目指しましょう。

偏った食生活でビタミンが不足する

皮膚や粘膜の状態を正常に保つ作用があるビタミンB群やビタミンCが不足した食生活は、口内炎を引き起こす要因となります。

ビタミンB群は鮭や豚肉、マグロなどに含まれており、ビタミンCは柑橘系の果物に豊富に含まれていますので、これらのビタミン摂取を意識したバランスの良い食生活を目指しましょう。

仕事が不規則な方など、どうしても食事が偏りがちな方はビタミンB群のサプリメントで補うのも対処法の1つです。

むし歯や入れ歯の刺激

むし歯で歯に穴が開いている方は、穴そのものが尖っていたり、また気になって自身の舌で触ってしまいがちです。それらが舌の刺激となり、口内炎を引き起こす要因となるケースがあります。

合っていない入れ歯も同様の考えで、たとえば義歯の端が尖っていれば、舌や歯ぐきを傷つけてしまい、口内炎のリスクが高まります。

睡眠不足や疲労などのストレス

「最近、満足に寝られていない」「職場の人事異動で環境が大きく変わった」といった方は、知らず知らずの内にストレスが蓄積しているかもしれません。

体の免疫力の低下を引き起こしますし、緊張状態が続くと交感神経の兼ね合いで唾液分泌量が下がりお口が乾いた状態になりやすいです。

ストレスやそれに関連した緊張によるお口の乾燥は、小さな傷であっても炎症を起こして口内炎になりやすいです。

不衛生な口内環境とお口の乾燥

毎日のブラッシングを怠りがちな方や「そういえば歯石除去、何年もしていないな…」といった方は、お口のプラーク(細菌)が溜まり、衛生環境が悪化しているかもしれません。お口の衛生的な環境が悪くなると口内炎を生じやすくなります。

また、唾液の分泌がすくない方も天然の自浄作用が減少している可能性がありますので、特にスポーツ時や夏場の熱い時期などはこまめに水分補給してお口の潤いを保つことも、口内炎の予防につながります。

顎関節症の治療はおもに4種類|それぞれの治療法や治療期間も解説

こんにちは。ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀

顎関節症の治療法は「歯科医師をはじめとする医療従事者によっておこなうもの」と「自分でおこなうもの」この2つに大別されます。

治療期間は個人差があるのですが、概ね1カ月~半年程度で痛みや症状が軽減されるケースが多いです。

まずは詳しい治療法を見ていきましょう。

顎関節症の治療

顎関節症は時間の経過とともに症状が軽くなっていくことも多くあるため、手術などいわゆる外科的な治療をおこなうことは、基本的にありません。

ではどのようにして顎関節症を治療していくのでしょうか?具体的な顎関節症の治療法は以下4つです。それぞれの項目について深く掘り下げていきましょう。

薬で症状をおさえる

いわゆる「薬物療法」と呼ばれるものです。特に急性症状ではすみやかに痛みを落ち着かせる必要があるので、消炎鎮痛薬を処方するケースも少なくありません。

マッサージをする

顎関節症の治療はマッサージも有効な手段の1つです。マッサージには「医療従事者がおこなうもの」と「患者さんが自分でおこなうもの」の2つに分かれます。

○物理療法|医療従事者がおこなうもの

低周波治療による電気刺激や手指でマッサージしたり、ホットパックなどによる温熱療法をおこなったりなどして、筋肉の血流を促して痛みを緩和させます。

○運動療法|患者さんがおこなうもの

開口訓練や関節円板のずれを元に戻すような運動、または顎周辺や筋肉のストレッチ指導をおこない、お口を開けられる量を徐々に増やしていきます。

開けづらくなったお口が元通りになるようには、患者さんご自身でマッサージして筋肉をマメにほぐす作業が必要です。

顎関節症の症状に応じてこれらの指導メニューは変わってきますので、詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

マウスピースを装着する

顎関節症が起こってしまう理由の1つとして、歯ぎしりや噛みしめが強いというケースが挙げられます。

そういったリスクファクターのある方に関しては、マウスピースを装着しもらって顎関節の負担を和らげることで顎関節症の症状を緩和させていきます。

生活習慣の見直し

顎関節症は強い精神的ストレスで、知らず知らずのうちに歯を噛みしめたり、食いしばったりすることで顎関節を痛めてしまう方もおられます。

そのような方には症状改善というよりは、生活習慣の見直し=根本原因の改善に努めた方がよいケースもあります。

顎関節症の治療期間

顎関節症の症状によっても、かなりの個人差があります。治療期間は概ね1カ月~半年くらいの間に症状がおさまるケースが多く、約7割の方は1年以内に症状が落ち着くといわれています。

つまり、顎関節症特有の不快感や不自由さは、時間の経過とともにさほど感じなくなっていくことも多いのです。

顎関節の雑音(ガクッと音がなるなど)程度の症状であれば、そのまま様子を見てみるのも方法の1つです。しかし「痛みが増していく」「不快症状が1カ月以上継続している」といった方は、一度歯科医院を受診してみましょう。(もちろん、当院でも受診はできます!)

顎関節症とは?|症状や何科にかかればよいのかを解説

こんにちは、ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀

「顎が痛い」「お口が開きにくい」「顎を動かすとカクカクと音がする」これら3つの症状のうち、1つ以上当てはまる方は、もしかすると顎関節症かもしれません。

今回は顎関節症の代表的な3つの症状についてや何科を受診すればよいのかまで解説いたします。

顎関節症|3つの症状

顎関節症は以下の3つが代表的な症状です。痛みがひどくなってくると、口が開かなくなってしまったり、お口以外の器官(頭や首・肩など)にも痛みの連鎖が起きたりするケースもあります。

これら3つの症状のうち、1つでも当てはまる場合はあまり我慢し過ぎず、早めにかかりつけ医へ相談されることをおすすめします。

顎を動かしたら痛い

食事の際や会話中などのタイミングで、お口を開いて動かそうとする際、こめかみや耳の前の方・頬付近に痛みを感じます。

特に硬い食べ物を召し上がると顎の痛みが増す傾向にあり、痛みが強い方は何もしなくても顎やその周辺が痛むという方もおられます。

また本格的な痛みはなくとも、食事のあとに顎が疲れたりくたびれたりする方も、顎関節症の可能性があります。

顎関節の雑音がある

お口を開いた際に顎のあたりから「カックン」「ジャリジャリ」というような音が出る、いわば雑音があるのも顎関節症の初期症状です。

この場合、症状としては「雑音がする程度でほかに痛みなどの症状はない」と言われる患者さんも少なくありません。そのようなケースでは経過観察をして、今後の様子を見ていくこともあります。

お口が開きにくい・開けない

「お口が開けない・開きにくい」というのは、具体的にどの程度のレベルであるのかと言うと、「人さし指から薬指までの指3本分がお口の中に入っていきづらい」という方は、顎関節症を疑います。

日常生活においては「あくびにも気を使うくらいに顎が痛い・開けづらい」といったイメージです。

顎関節症になったら何科に行く?|まずはかかりつけ医に相談しよう

自分自身が顎関節症かもしれないな、と思われた方は、歯科医院の中でも「口腔外科」と標榜されている歯科医院を受診されることをおすすめします。

もちろん、ユキデンタルオフィスでも顎関節症の診察をおこなっております!

笑気吸入鎮静法は健康保険適用の対象|費用について解説

こんにちは、ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀

歯科医院で行われる一般的な局所麻酔法とは違い、笑気吸入鎮静法は特殊な麻酔法なので「自費扱いになるの?」と疑問を持たれる方は少なくありません。

笑気ガスを取り扱っている歯科医院自体がとても少ないので、患者さんがそう思われるのも無理はないでしょう。

しかし、結論から申し上げますと、笑気吸入鎮静法は基本的には健康保険が適用されます。

笑気吸入鎮静法の費用|一般的なケース(3割負担)の場合

一般的なケース(会社員の方・3割負担)で考えますと、笑気吸入鎮静法にかかる費用はおおむね700円~800円前後かかってきます。そこにむし歯などの治療にかかる費用が別途加算されるイメージです。

「笑気って、思っていたよりも費用がかからないんだね~」とおっしゃる患者さんも多く、費用面に関しては取り組むハードルが低めであることも笑気吸入鎮静法の大きなメリットです。

例を挙げると、3割負担の患者さんが30%濃度の笑気ガスを20分間吸入し、治療を受けたケースでは笑気吸入鎮静法のみの自己負担金額はおおむね700円前後です。

また、笑気吸入鎮静法の詳細な費用は、以下の要因によっても前後いたします。

・健康保険の負担割合

・笑気の濃度や吸入した時間

・患者さんの肺活量

笑気は、患者さんのお気持ちの状態やご年齢などで効き方には個人差があります。当院では、一人ひとりに応じた濃度や吸入時間を調整いたしますので、詳しくはお気軽にお尋ねください。

健康保険が適用されるケース

「笑気吸入鎮静法は一部の疾患(病気)しか、健康保険が適用されないのでは?」と疑問を持たれる方も中にはおられますが、そのようなことはございませんよ!

一例を挙げますと

・むし歯の治療

・ 抜歯の治療

・外傷をした際の外科的な処置

など、さまざまな症例に対して笑気吸入鎮静法は健康保険が適用されるのです。

つまり、通常の保険診療でも適用される病気(疾患)に関しては、局所麻酔と同様に笑気吸入鎮静法についても健康保険が適用されるというわけです。

健康保険が適用されないケース

反対に、笑気吸入鎮静法について健康保険が適用されないケースは、インプラント治療をはじめとする「自費診療」などが該当します。

治療内容が自費診療扱いの場合であれば、笑気吸入鎮静法だけに健康保険を適用させることはできませんので、ご留意ください。

笑気吸入鎮静法|治療の流れを解説

こんにちは、ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀

前回のブログ「笑気吸入鎮静法の特徴と安全性について」で、笑気吸入鎮静法は思っていたよりも、安全かつ副作用のすくない治療であることがお分かりいただけたでしょう。

今回は「どういった流れで笑気吸入鎮静法は行われるのか?」といったことを解説いたします。

笑気吸入鎮静法の治療の流れを大別すると4つに分けられます。実践的な笑気吸入鎮静法の手順が理解できることで、患者さんの歯科に対する恐怖心や不安感を軽減する一助となれば幸いです。

手順➀ モニタリングの下準備

笑気を吸入する前に、モニタリングの準備は欠かせません。患者さんのささいな体調変化を見逃さないように、血圧計やパルスシメータなどを装着して、事前準備をします。

手順② 鼻マスクを装着する

患者さんに笑気を吸ってもらうための鼻マスクを装着いたします。装着後は徐々に笑気濃度を20~30%程度に上げていきますが、笑気には「至適鎮静濃度」といって、効き過ぎないように、ちょうどよいバランスを保つ必要があります。

したがって、バイタルサインを取りつつも、患者さんの表情そのもの(目の瞬きや焦点)や呼吸の動きに対しても気を配りながら、こちらの呼びかけに関してもきちんと応じてくれているか?といったチェックを行っていきます。

手順③ 歯科治療の開始

バイタルサインや呼吸・表情などを判断材料に、患者さんが十分にリラックスできたのを確認してから、いよいよ治療がスタートいたします。

患者さんが治療中に痛みを訴えた場合は局所麻酔を追加していきますが「麻酔は怖い」と抵抗感が強い方でも、笑気の効果によってリラックスした状態になっているので、スムーズに治療を進めていきやすいです。

なぜならば、笑気には鎮静・鎮痛作用がありますので、笑気を用いたケースではリラックスすると同時に痛みを感じにくくもなるからです。

つまり、笑気を吸入させた状態で麻酔を行えば「痛みをとるための麻酔が痛い」といったストレスが軽減された状態で治療を受けられるというわけです。

手順④ クールダウン

治療後は速やかに笑気吸入を中断し、100%濃度酸素を5分以上吸入していただいたあとは、鼻マスクを外して、患者さんに足元のふらつきや気持ちの悪さなどがないか確認してから、待合室へとご案内いたします。

笑気の効果は、発現もスピーディーですが、消失に関しても速やかな点が大きなメリットの1つ。しばらく待合室でお待ちいただきクールダウンをしてもらえれば、そのままご帰宅してもらうことが可能です。

笑気吸入鎮静法の特徴と安全性について

こんにちは。ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀

歯の治療は誰にとっても抵抗感を抱くものです。

患者さんにとっては何をされるのかわからないし、苦しそうだし、口をずっと開いていなければならない。

そして何よりも「歯医者=痛い」というイメージが未だに定着し続けています。

そんな歯の治療にまつわる不安や恐怖心を軽減し、楽にしていくのが「笑気吸入鎮静法」(しょうききゅうにゅうちんせいほう)です。

笑気吸入鎮静法とは

笑気吸入鎮静法とは、副作用が非常にすくない安全な鎮静法のことです。

笑気と高濃度酸素が混合された笑気ガスを鼻から吸ってもらうだけで、鎮静状態が得られます。

実際に笑気吸入鎮静法を体験された患者さんは「うっとりした気分になった」「うとうと眠ったような気持ちで治療を受けられた」といった感想をいただいています。

笑気吸入鎮静法は安全なのか?

「鼻からガスを吸っても大丈夫なの?」「身体に影響はないのか」といった質問をよく受けます。

結論から言いますと、笑気ガスは治療後30分以内に体外からスピーディーに排泄されてしまうので、副作用が非常に少ないです。

呼吸器や循環器にほとんど影響を与えることなく、肝臓にも負担をかけませんので肺や心臓に障害を持っている患者さんにも適用できますし、数分休んだあとはすぐに車の運転などもおこなえます。

もちろん、笑気吸入鎮静法を安全に受けていただくためには、治療前後のバイタルチェック(血圧・脈拍数・動脈血酸素飽和度など)は欠かせません。

当院では適時モニタリングをおこない、よりリラックス効果が高まるように細心の注意を払って治療していきますので、どうぞご安心ください。

笑気吸入鎮静法に向いている人・向いていない人(禁忌症)

ここまで解説してきましたが、笑気吸入鎮静法は適用できる方とそうでない方(禁忌症)がいます。

笑気吸入鎮静法が向いている人

・不安感や恐怖心の強い方

・血圧の高い方や心臓に病気を持っている方

・口の中を触られると吐き気を催しやすい方(嘔吐反射の強い方)など

笑気吸入鎮静法が向いていない人

・鼻づまりなどで鼻呼吸ができない方(鼻から笑気を吸うからです)

・妊娠されている方

・喘息など呼吸器疾患のある方

・体内に閉鎖腔のある病気の方(中耳炎や腸閉塞、気胸など)

・過換気症候群の方

・パニック障害の方など

今回は笑気吸入鎮静法が副作用のすくない安全な治療法であることをご説明していきましたが、それでも「笑気ガスを吸うのは抵抗がある」という方は、別の方法も検討・ご提案しながらオーダーメイドで治療計画を立てていきますので、お気軽にご質問してください。

二段階麻酔法|痛みを回避する手法とは

こんにちは、ユキデンタルオフィスの小場です😀

「注射」というワードが出てきただけで、拒否反応を示す患者さんは実に多くいらっしゃいます。

私自身も歯科医師になる前は麻酔されることがとても苦手だったので、麻酔に対してご不安な気持ちを持つ心情は十分に理解しているつもりです。

しかし、残念なことに歯科治療で痛みを抑えるために麻酔をすることは避けて通れません。

だからこそ、当院はできる限り麻酔の痛みを回避できる心配りを大切にしています。

前回のブログ「歯科恐怖症には、2つの「ない」を目指す」でもすこし触れましたが、今回は、具体的な麻酔の痛みをすくなくする方法をご説明します。

なぜ痛みを抑えられる?二段階麻酔法とは

痛みを回避する麻酔方法としては麻酔針の痛みを和らげるため、2回に分けて患部を痺れさせていく「二段階麻酔法」を採用しています。

そもそも、なぜあんなにも麻酔の針は痛いのか?というと麻酔針を刺す際の「チクッ」とした痛みが原因です。

したがって、注射の針を刺す前の行程から痛みを感じにくくするように、針を刺す部位に対して、あらかじめ「表面麻酔」と呼ばれる処置を施してから麻酔をおこなうのです。

表面麻酔とは歯ぐきに塗るタイプのお薬のことで、あらかじめ患部に表面麻酔を塗布して、数分~10分程度じっくりと浸透させることで、歯ぐきの知覚を麻痺させるのです。

もちろん、表面麻酔に関してはまったく痛みを感じませんのでご安心くださいね😀

痛みをおさえるためにはテクニックも大切

ほかにも痛みを回避する工夫がありますが、皆さんは何であると想像しますか?よく効く麻酔を使うことでしょうか?それとも、最新の器具を使うこと?

これら器具や薬剤も、もちろん大切ですが1番肝心なことは「丁寧に麻酔を打つこと」です。

痛くない麻酔のテクニックとしては「麻酔針を打つ場所・薬剤を注入するタイミング・一定速度で麻酔を打つ」これら3つの工夫を取り入れて、針を刺すときの痛みをできる限り減らしていきます。

具体的には術者(歯科医師)の指先の圧力がかからないように、針を患部に「置く」ようにして刺していきます。

ほかにも、一気にどっと注射液が入ってしまうと圧力は高まり、痛みが増してしまうので「そーっと」麻酔液を注入する技量も必要です。

個人差はありますが、患者さんのなかには「何かが触れたような感覚だけで、麻酔の痛みは感じなかった」とおっしゃっていただけたケースもすくなくありません。